Les origines de la filature Dickson

David Dickson, fut sans doute l'un des entrepreneurs les plus innovateurs et originaux du début de l'industrialisation dunkerquoise.

Le capital-connaissances de David Dickson est important puisqu’il connaissait très bien les rouages du métier de la filature. Il a appris son métier au sein du milieu familial, puis il fut dirigeant d’une filature à Arbroath. Il a accumulé un modeste capital lors de sa première expérience entrepreneuriale. Donc, son capital financier est faible. En revanche, son capital-relations est élevé et il l’a exploité au maximum. Sa rencontre avec les dirigeants de l’entreprise Gaspard Malo lui a permit de se lancer dans les affaires dans l’agglomération dunkerquoise.

Protestant écossais de pure souche, il est né en 1812, descendant de fermiers habitant la région de Clockbridge, petite localité située entre Arbroath et Forfar, entre Montrose et Dundee. Il quitta la ferme paternelle, pour apprendre son métier de filateur, chez un de ses oncles à Dundee avant d'arriver en France. Lorsqu'il arriva en 1831 à Dunkerque muni d’une lettre de recommandation, il rencontra les dirigeants de l'entreprise Gaspard Malo, installée en Citadelle (la femme de Gaspard Malo était écossaise). Cette rencontre lui permit d'entreprendre l’année suivante, en collaboration avec Célestin Malo dans un premier temps, un commerce de lin et d'écorce de chêne avec l'Angleterre. Puis, ils comprirent très vite, qu'il serait plus intéressant de créer sur place, à Coudekerque-Branche, une industrie nouvelle, à savoir une filature de lin, activité qui n'existait pas encore de ce côté-ci de la mer du Nord.

Implantée le long du canal de Bourbourg, ce fut la première filature de lin de l'agglomération

Dunkerquoise. Elle fut fondée en 1837, d'une part, par la pratique de David Dickson et, d'autre part, la maison Gaspard Malo qui apporta des fonds. L'affaire commença modestement avec un capital social de 150 000 francs, fourni à la fois sur leurs fonds propres et par neuf actionnaires commanditaires. Dans le cas de D. Dickson, la nouveauté de l'installation en France se traduit, peut-être par son statut de célibataire et, surtout, par une fortune personnelle encore limitée, de l'ordre de 150 000 francs. Les sommes engagées permirent l'acquisition de métiers à filer le lin au sec, mus à vapeur et d'autant de métiers à tisser à la main, pour faire de la toile à voile.

Le voyage outre-Manche apporte le plus souvent à de nouveaux venus l'élément technique original qui leur manquait pour assurer pleinement leur succès. Il n'est pas surprenant pour cet Écossais qu'il fasse venir une partie de ses machines et les métiers à tisser d'Angleterre, en fraude, à une époque où leur exportation était interdite : filature mécanique du lin en 1837 et du jute en 1840 ; en effet, l’Angleterre voulait garder un monopole industriel dans le textile, en conservant la suprématie des techniques dont le métier mécanique à filer le lin. «Les métiers à tisser arrivent par morceaux en France, dans les soutes à charbon de bateaux semi-smoggleurs.

Les métiers furent établis sur les plans de la filature de David Dickson, ex-directeur de filature à Arbroath. En 1840, Malo et Dickson y ajoutaient un tissage mécanique de toiles à voile, puis une filature de jute, la première en France.

Le jute d'origine indienne avait été découvert par la puissante Compagnie anglaise des Indes orientales, et Dundee était un grand centre de filature et de tissage du jute ; dès 1844, parvinrent à Dundee 87 000 balles de jute brut. A cette date, l'industrie du jute n'existait pas encore en France. Ce fut donc D. Dickson qui, voyant la prospérité de la filature du jute en Écosse, se préoccupa d'introduire à Dunkerque la nouvelle fibre en 1857. Les maisons de l'Inde consignaient d'ailleurs les jutes dans les entrepôts de Londres et David Dickson achetait directement une partie de la marchandise à Londres.

A l'exposition nationale de 1844, David Dickson reçoit les plus hautes récompenses pour avoir fait profiter son pays d'adoption des nouvelles techniques permettant un équipement moderne du textile. En 1845, la filature Malo-Dickson se transforme en société «Dickson et Cie» et devient, vers le milieu du 19e siècle, l'une des plus grandes entreprises du Nord de la France.

En 1849, la fabrique comptait 524 ouvriers ; en 1860, elle comptait 9001.

D. Dickson chercha de façon continue à mettre sur le marché des produits nouveaux et introduit des procédés industriels de travail inédits par rapport à la concurrence. L’innovation est sa raison d’être : «J'ai innové, en créant en France, l'industrie des toiles à lin tissées, sans apprêt. Avant cette époque, elles étaient apprêtées avec du suif et de l'amidon. Tout cela faisait pourrir les toiles à la mer, ce qui était désastreux pour la navigation. L'amélioration est tellement grande, qu'au bout de dix ans, mon établissement pour le tissage des toiles à voile est devenu très considérable. À cette époque, je tissais à la main, mais à partir de 1847, j'ai commencé à tisser les toiles à voile à la mécanique. Mon tissage à la mécanique.

Tout le monde maritime a entendu parler de la fabrique de MM. Malo & Dickson, de Dunkerque, tous les jours on constate un nouveau progrès. Cette fabrique a aussi obtenu un brevet de toiles à bandes. Nous nous plaisons d'autant à signaler de tels succès, que cette fabrique qui devient considérable, entretient un nombreux personnel d'ouvriers. Les toiles à voile sont particulièrement appréciées dans le monde maritime, elles sont vendues dans les ports français à la marine impériale, les capitaines n'ont, en pays étranger, de confiance, que dans la qualité des toiles Dickson».

Dès 1840, la société prend son essor, les bénéfices progressent, le capital social de la société passe de 150 000 francs à 900 000 francs. De tels succès amplifièrent sa notoriété sur la scène maritime internationale et son influence politique. L'expansion3 de l'usine se continue jusqu'en 1860, où elle arrive à son apogée.

La renommée de David Dickson s'accroît, le ministère de l'Industrie et du Commerce lui demande son avis sur l'opportunité d'une protection douanière plus forte sur le lin, le chanvre et le jute, et s'intéresse également à son usine et, surtout, sur la situation du textile en Angleterre et en Belgique.

David Dickson n'arriva pas en France, seul, ni les mains vides, il amena avec lui, ses machines, son matériel, son savoir-faire, comme nous l'avons vu et aussi sa main-d'œuvre, nommée «colonie d’Écossais» pour installer son usine de Coudekerque-Branche, ce qui constitue un des facteurs essentiels de la réussite de l'entreprise Malo-Dickson. Malgré les difficultés d'évaluer le nombre d'Écossais qui ont travaillé à l'usine Dickson, on dénombre 190 travailleurs écossais entre les années 1837 et 1870, date d'arrêt de l'immigration d'Écosse. Pour la plupart, ils arrivent de Dundee, grand centre de filature, d'Arbroath, ville natale de David Dickson, de Montrose et d'Aberdeen. Ils viennent par familles entières, frères et sœurs, individus isolés.

Cette main-d'œuvre était qualifiée pour le textile, c'est-à-dire était composée d'ouvriers qualifiés, de contremaîtres, d'ingénieurs. Plus précisément, les ouvrières qualifiées étaient des fileuses, dévideuses, prépareuses, ou simples journalières, ouvrières de fabrique. Quant aux ouvriers, ils étaient peigneurs de lin, tisserands, teilleurs de lin, forgerons, menuisiers. Le métier de fil de jute nécessitait l'emploi de bonnes ouvrières. David Dickson disait qu'il était obligé de recruter en Angleterre : «je n'ai pas ici d'assez bonnes ouvrières dans la filature».

De plus, il ne faut pas oublier que la situation géographique de Dunkerque permettait facilement l'approvisionnement des matières premières des usines de David Dickson venant de l'étranger et aussi d'autres régions françaises. Les matières premières sont les lins, les étoupes, le chanvre et le jute. «Je les tire de la Russie, de la Prusse, de la Hollande, de la Belgique, de la France aussi bien entendu. Le département du Nord et l'arrondissement de Dunkerque produisent beaucoup de lin. La moitié de mes jutes vient directement de Calcutta, je tire l'autre moitié des entrepôts d'Europe». L'accroissement considérable des transports commerciaux terrestres et maritimes contribue aussi à l'exportation des produits finis. «Je suis également fort bien situé pour l'expédition de mes marchandises, le port de Dunkerque fournit des voies suffisantes pour nos transports par mer et le chemin de fer nous sert pour les expéditions à Lille et à l'intérieur.

Sur le plan économique national et international, les relations continues de David Dickson avec Londres, les industriels de Dundee, les achats de marchandises partout dans le monde, la Russie, la Prusse, la Hollande, la Belgique, Calcutta, l'Angleterre, influaient sur le trafic du port de Dunkerque et nourrissaient un courant commercial conséquent.

L’industrie dunkerquoise arrivait à concurrencer sérieusement la production textile belge et anglaise.

Malo et Dickson obtinrent de nombreuses récompenses à des expositions, notamment en 1844, 1855 et 1867. En 1856, Célestin Malo se retira, laissant David Dickson, qui reçut le statut d'étranger en 1857, administrer seul la manufacture jusqu'en 1869, date à laquelle victime d'un accident mortel il fut remplacé par son fils, Emile.

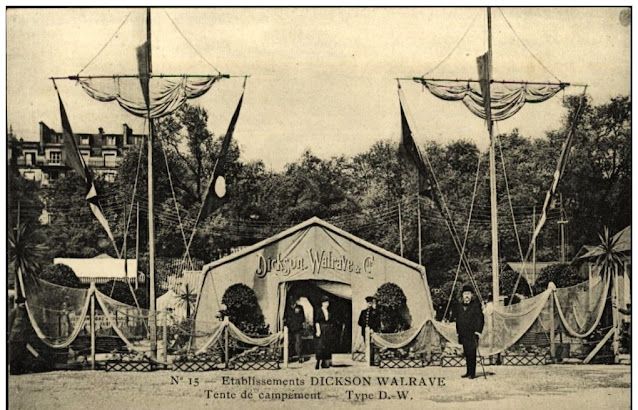

Dickson et Cie subit, au début des années 1870, une grave crise due à la guerre de 1870-71, à la concurrence des produits anglais et, plus particulièrement pour le lin, à son remplacement par le coton, crise qui fit sombrer nombre d'industries voisines. La société résista et se diversifia en instaurant, dès 1878, la fabrication de toiles imperméables et de bâches dont le marché ne faisait que croître, à l'intention des compagnies de chemin de fer françaises et étrangères, ainsi que celle des toiles parcheminées et cirées pour les havresacs et carcasses de képis de l'armée française. Le problème des imperméabilisations fut l'objet d'études constantes et c'est ainsi qu'en 1901, Walrave ingénieur fut associé à la firme qui devint Dickson-Walrave et Cie.

La manufacture se développa encore en prenant la succession de la fabrication de filets de pêche créée par la maison Broquart.

Déjà, en 1897, elle commença en France le mercerisage du coton. Des succursales avaient été implantées à Boulogne-sur-Mer et au Pré Saint-Gervais.

La maison Dickson dont certaines fabrications intéressaient au plus haut point la Défense

nationale prit pendant la première guerre mondiale un grand essor.

Cet essor trop rapide accroît malheureusement la vulnérabilité de l’entreprise. En dépit ou à cause de ses succès commerciaux, Dickson connaît, à nouveau, une grave crise financière qui la mène, cette fois-ci, au dépôt de bilan le 26 juillet 1926. Les raisons de cette crise sont essentiellement d’ordre financier. La situation industrielle et commerciale n’est pas directement mise en cause.

L’affaire est reprise par ses créanciers, des filateurs et des banquiers principalement. La crise financière de 1926 affecte profondément et durablement le destin de Dickson. Elle entraîne un resserrement de ses activités autour de sa vocation industrielle : la fabrication de toiles lourdes répondant à des exigences techniques ou pratiques précises, destinées à une clientèle essentiellement industrielle et administrative.

Commentaires