DUNKERQUE UN SIECLE DE CARNAVAL 1850/1950

FÊTES DE 1848

Au mois de septembre 1848, l'inauguration du chemin de fer fournit l'occasion aux Dunkerquois de se livrer à des fêtes charmantes. Le 4 septembre, un cortège sillonne la ville. Bien des géants y assistaient : le Reuze dunkerquois, le brave Gayant et sa famille, de Douai, s'y étaient donné rendez-vous en corps et en âme. Fidèle aux anciennes traditions, on voulut, en raison de la sortie du bon Reuze-papa flamand, exhumer un souvenir qui se rattachât aux fraîches et belles années de sa vie, où le «moedertael» était en haute vénération dans la contrée. En effet, un tableau représentant une tabagie flamande prit place au cortège. La tabagie portait pour enseigne : « Het pannekoek huys.»

Le curé et le magister jouaient aux cartes. Les anciens du village attablés s'amusaient à boire et à fumer. Deux jeunes gens faisaient la cour à la fille de l'hôtelier. Elle leur appliquait fréquemment de rudes caresses de la main pour se défendre de leur hardiesse intempestive. De temps en temps, le fabricant de crêpes apparaissait à la porte de sa maison et distribuait sa marchandise à ses chalands qui, manquant d'appétit, les lançaient dans la foule des rues. Tous les acteurs de ce tableau parlaient le flamand et des milliers de quolibets, débités du ton le plus comique, excitaient sans cesse l'hilarité de certains auditeurs qui les entouraient.

Ce tableau était fort dans le goût du petit peuple, qui s'en amusait beaucoup : il se rattachait au carnaval. Ces choses-là ne s'oublient pas vite chez les Dunkerquois, et les folles scènes du

« pannekoke huys » furent redites longtemps dans les veillées de l'hiver, comme un souvenir attachant.

En 1850

Le carnaval de Dunkerque est toujours un énorme événement pour la cité, et malgré sa grandeur déchue, il n'offre pas moins de trois grands jours, de trois longues soirées et de trois enivrantes nuits de mascarades, de plaisirs désordonnés, de danses et de folies sans nom, que l'on chercherait vainement ailleurs. L'usage en est invétéré dans les habitudes des Dunkerquois, et aussi longtemps que le sang flamand coulera dans leurs veines, il se maintiendra ferme et fort.

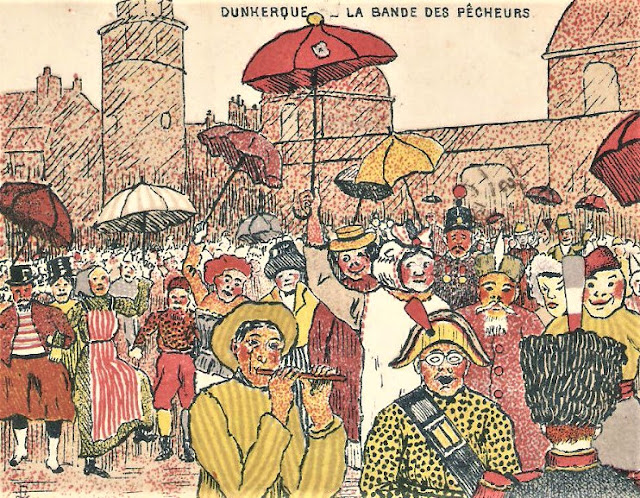

A neuf heures du matin, le dimanche de la Quinquagésime, on voit déjà de jeunes mioches travestis circuler dans les rues, et, dès l'issue de la grand'messe, « ayter d'hooghe misse », ainsi qu'on le disait autrefois, on entend les tambours et le fifre de la bande des Pêcheurs, « de Visschers bende », qui font leur première tournée pour faire des recrues. .

En 1854.

DOCTEUR SALVALAVITA

Le carnaval de 1854 a laissé des souvenirs

Le dimanche 26 février, à onze heures du-matin, une ambassade vint annoncer, dans les principales rues, l'arrivée du célèbre docteur Salvalavita, duc de Craquefort, marquis de Reuze-Blaguignac. On l'attendait à la marée par le steamer venant de la Grande-Bretagne.

A cette nouvelle, le peuple afflua au port et la foule fut si grande, au Leughenaer, que le gardien craignit un instant la chute de l'antique tour du château de nos seigneurs.

L'ambassade, vers une heure, rentra à l'hôtel du «Crabekoeter», où de splendides appartements avaient été préparés pour recevoir le noble marquis de Reuze-Blaguignac.

A deux heures, le phénoménal docteur fit son entrée en ville dans une superbe calèche à quatre chevaux, précédé d'un char gigantesque qu'occupait la merveilleuse musique du docteur. Elle exécutait, sous la direction du fameux Hermanini, les airs chéris de la population. A la suite, se trouvait un cortège de dames et de seigneurs de tous les pays, suivant le docteur dans ses pérégrinations de par le monde, pour lui témoigner sans cesse une éternelle reconnaissance.

Le savant Salvalavita fit des cures admirables et vit grandir encore sa réputation d'habileté et de haute science. Le bruit s'en répandit au dehors et il vint même, par la barque de Bergues, malgré la concurrence de l'omnibus et du chemin de fer, plusieurs infirmes auxquels il rendit la santé. Les jours suivants, M. de Craquefort et Mme la marquise, sa femme, reçurent d'une façon très courtoise les visites et des témoignages de gratitude et d'admiration à leur hôtel du « Crabekoeter. » Enfin, le mardi, ils offrirent un bal délicieux, auquel on convia un grand nombre de personnes de tout rang. Les rafraîchissements furent exquis et rien n'avait été oublié : sandwichs, bonnets à la turque, biscuits à poil de Russie, crème de chameau, « Suykkerbollen » (Dragées), fruits de toutes sortes, tels qu'ananas, figues de Mardyck, a krakamandels » (amandes en coque), « taeje-laps » (patisserie grossiére bien connue des enfants), Champagne, punch, glaces, sorbets, tout y était à. profusion. Le bal fut mirobolant et l'orchestre, dirigé par le maestro Hermanini; ravissait les spectateurs autant que la jeunesse folâtre et frétillante qui se-livrait à la danse.

En 1856

Le carnaval, favorisé par un temps magnifique, se montrait sous les plus heureux auspices.

Le dimanche 3 février, les membres de la Société la Fanfare, sous la direction de M. Neerman, se livrèrent à une partie tout à fait carnavalesque ; mais, voulant faire marcher de front les folies et les plaisirs de la journée avec le bonheur d'accomplir une bonne œuvre, ils se firent accompagner de quêteurs travestis. La mascarade marchait sous les ordres du célèbre acteur italien Pulcinelli. Il donnait en plein vent des représentations extraordinaires de son drame en trois actes, qui avait pour titre son nom même de Pulcinelli. Cette pièce, que l'on exécutait avec des marionnettes, comme on en voit aux portes des théâtres de saltimbanques, excitait à outrance l'hilarité du public et attroupait les enfants. On s'en montra reconnaissant et tout le monde paya largement.

Le lundi offrit à peu près un spectacle dans le même genre. Cette fois, c'était la Société dramatique, représentant des tableaux animés qui excitèrent les fous rires de la foule, tels que : « les Amours d'un Pioupiou, Jupiter chassant Vulcain du Ciel », etc., composant un cortège que terminait le char de Neptune traîné par des marsouins. Les offrandes de la veille n'avaient pas épuisé celles que l'on destinait au lundi et MM. les Membres de cette Société parvinrent à réunir au profit des veuves et orphelins des marins péris en 1855, une coquette somme. A chaque station de rues, M. Potichiomanisi, M. Train de Caisse et le renommé dentiste Dentischicotard s'arrêtaient et après avoir fait retenir leur musique, donnaient au peuple une représentation de leur façon.

Pendant ces deux facétieuses journées qui eurent chacune leur programme imprimé, la musique de la Fanfare et celle de la Société dramatique ne firent entendre que les airs les plus populaires de Dunkerque, parmi lesquels on entremêlait souvent, le second jour, la chanson du sire de Franc-Boisy, qui en acquit une vogue peu commune.

En 1857

le carnaval de 1857 a laissé de larges souvenirs du flamand ; Un enfant de Dunkerque, anonyme, avait eu la pensée de publier une notice en français sous ce titre : Le carnaval de Dunkerque, suivi de quelques mots sur les mascarades, le bateau-de Jean Bart, le Reuze, etc., et de chansons flamandes. »

La brochure, tirée à 1100 exemplaires, se vendit au profit « des Salles d'Asile de Dunkerque », chez M. Lecocq, rue Saint-Jean.

On trouvait là le chant du Reuze, de Bazinne Anne-Marie, Anne Boulire, Moeder (mère) Porret, waermen geernaerts (crevettes chaudes), het pintje (la pinte), het garnaerts meysje (la petite marchande de crevettes), eenfraeye man (un brave homme), 't carillon vora Duynkèrke,

lk en gy, moeder Porret,

Kalley drinken, Druppelljes schenken. Ik en gy, moeder Porret,

Kalley drinken Met suikcrde pek .

On traduisit ainsi : A nous deux, mère Poireau, buvons le café, versons la goutte. A nous deux, mère Poireau, buvons le café avec des tablettes de sucre.

En 1861,

A l'occasion du carnaval, les musiciens et les sapeurs-pompiers, réunis à la Société dramatique, toujours fidèle à sa devise : « Qui donne aux pauvres, prête à Dieu », organisèrent un cortège destiné à parcourir les principales rues, dans le but de quêter en faveur des veuves et des orphelins de marins dernièrement naufragés.

Le 10 février, tous les préparatifs étaient faits. A une heure, le cortège s'ébranla. Un retour de chasse, groupe à cheval, ouvrait la marche ; puis venaient entremêlés deux corps de musique et six chars, parmi lesquels se trouvait, comme, en 1840 et en 1847, le char de la Charité. Plusieurs tableaux prêtaient beaucoup à rire : la Noce villageoise, le Mât du pays de Cocagne, la Grande Ménagerie, sous la direction du célèbre dompteur Chideliçocandardiscof, et surtout le combat du Coq de Coppenaxfort, à la taille de 1 m. 61, et de son adversaire de Craywick, de 1 m. 37. La sortie du cortège de l'Hôtel des Sapeurs-Pompiers de Dunkerque, situé en Basse-Ville, s'était faite, à une heure, et vers cinq heures, à la rentrée à l'hôtel, la collecte, y compris le produit de la vente du programme, offrait un chiffre important, qui fut remis ensuite à sa destination. C'était bien ; «chacun de ceux qui avaient pris part à cette manifestation publique, pouvait être fier d'avoir accompli une belle et louable action dans cette journée que le temps avait favorisée.

Indépendamment du programme de cette fête de bienfaisance, on distribuait dans le public une feuille. Elle comprenait le Reuzelied, Anne Marie et le Carillon van Duynekerke, avec leur traduction en regard.

EN 1863

La compagnie des sapeurs-pompiers, la musique communale et la troupe des artistes dramatiques se réunirent en costumes travestis le dimanche gras, 15 février, et composèrent un cortège qui parcourut la ville, en société du colossal Reuze flamand. Des quêteurs accompagnaient le cortège. Ils recueillirent, dans la seule après-midi, au profit des veuves orphelins des marins, une somme importante, dans laquelle est compris le produit de la vente du programme, imprimé sous deux formats, comprenant les chansons du Reuze et le récit des anciennes traditions sur les géants. Cette somme était surprenante, quand on pense qu'à cette époque Dunkerque était dans la consternation par suite des faillites et de la déconfiture qui venaient de se déclarer ou dont on était menacé, et qu'une loterie organisée par les soins de la Société d'Harmonie de la place Jean-Bart, allait apporter à la même destination des veuves et des orphelins des marins, le dimanche suivant de la Violette, encore une somme conséquente.

Les actes de bienfaisance par des réjouissances publiques sont tout à fait entrés maintenant dans les mœurs des Dunkerquois. Représentations théâtrales, concerts, cortèges, loteries, tout concourt au but de la charité, à Dunkerque aussi bien que dans les localités voisines.

En 1862 La ville de Bergues et celle de Gravelines donnent, le 15 mars, jour de la mi-carême, des fêtes de bienfaisance avec cortège et quêteurs; et le lendemain, la ville d'Hazebrouck Offrir sa fête, sorte de répétition de ce qu'elle exécute depuis plusieurs années en faveur des malheureux. Le cortège y était magnifique et admirablement ordonné. On y remarquait entre autres charmants tableaux, un groupe représentant « une Société de Rhétorique dans la commune d'Eecke, avec sa bannière et son fou, den zot van de ghilde. »

EN 1891

A Dunkerque, le Carnaval a commencé dimanche matin par une sortie de la bande des pêcheurs. Une vingtaine de masques ont parcouru la ville, précédés de fifres et de tambours. Dans l'après-midi, l'animation n'a été que relative. Beaucoup plus de curieux que de « carêmes-prenants ».

EN 1894

A Dunkerque Le premier jour du carnaval a, comme toujours, été joyeusement fêté en notre ville. Du 8/02/1894 A Dunkerque. Malgré un temps affreux, pluie violente et vent du sud-ouest, la ville a été très animée lundi. La bande des pêcheurs, corn posée d'un millier de personnes, a parcouru les rues en dansant , les masques ont pataugé dans la boue avec entrain en chantant de joyeuses chansons de circonstance.

La soirée a été des plus gaies. De nombreux bals étaient organisés aux Pompiers, au Bicycle Club, à la Jeune-France, à l'Eden, etc.

Le temps était magnifique. De nombreux masques sont sortis poussant à pleine voix leurs cris d'allégresse, intriguant les passants, faisant farces sur farces.

La folle bande des pêcheurs (Visschers bende), précédée de ses fifres et de ses tambours a parcouru les principales rues, dansant et brandissant de vieux parapluies hors de service, aux accents d'une musique enragée. Pendant toute la nuit on a dansé ferme.

EN 1898

A Dunkerque. Il a plu à verse dimanche à Dunkerque.

Cependant, malgré le vent, l'eau et la grêle, de nombreuses musiques ont toute la journée parcouru la ville en tous sens, jouant les plus endiablés morceaux.

La bande des Pêcheurs, précédée de ses fifres et tambours, avait réuni une centaine de masques. Demain mardi, le grand jour, ils seront des milliers.

Dimanche soir, les cercles et les diverses sociétés étaient combles.

On parle beaucoup du bal de l' «Abreuvoir » où doivent se réunir les carnavaleux dunkerquois.

EN 1899

A DUNKERQUE La première journée du Carnaval a été contrariée par le mauvais temps. Les vents ont soufflé avec rage et la pluie est tombée par grains. Aussi, contrairement au autres années, il y avait peu de masques dans les rues.

La bande des pêcheurs en flamand : <Werschebande », ne comptait qu'une quinzaine de masques.

Lundi, si le temps est beau, plus de deux mille Suivront les fifres et tambours, qui, comme toujours, sont sous la direction de leur célèbre tambour-major Co-Genièvre. I

En 1900,

le carnaval des rues est passé à l'état de légende, il est remplacé par le carnaval des nuits. Pendant les jours gras une foule nombreuse se presse dans nos grandes artères, cherchant des yeux les masques qui sont de plus en plus clairsemés, Les divertissements nocturnes ont remplacé en grande partie les scènes bruyantes et burlesques qui, pendant les trois jours gras, donnaient aux rues une joyeuse animation.

En 1913

Il fut décidé par le comité des fêtes de la ville de mettre une musique à la tête de la bande des pêcheurs.

(On peut supposer que par la suite les autres bandes beaucoup plus petites, qui sortaient le mardi, se sont jointes à la bande des pêcheurs pour ne former d’un seul cortège derrière la même musique.)

L’année suivante il n’y eu pas de carnaval, il ne repris d’en 1920.

A cette époque la pêche à la morue était au déclin .La bande des pêcheurs car c’est le nom que pris définitivement le cortège de carnavaleux remplaca la foye.

Samedi dernier, l'annuel bal du Bicycle Club Dunkerquois a commencé notre Carnaval.

Il fut comme toujours très animé et très gai ; on y remarqua grand nombre de jolis costumes, ce qui fait, prévoir que nos concitoyennes ne le céderont en rien en l'élégance et en luxe aux années précédentes.

Le dimanche soir, quelques fervents du carnaval intriguèrent les passants et firent une visite des cafés et des cercles, mais la majorité de nos carnavaleux a en somme préféré attendre les " trois joyeuses pour satisfaire leurs désirs chorégraphiques et même chahutatoires. Dimanche prochain, le grand bal du Cirque verra une foule énorme, car comme nous le disons par ailleurs rien n'est négligé pour assurer le complet succès de cette fête. «On annonce que le comité des fêtes a eu l'heureuse initiative de mettre une musique en tête de la Bande des Pécheurs, quoique cette innovation enlève un peu des traditions de notre vieille Bande, elle ne peut que contribuer à donner plus d'animation à notre ville en ce jour de liesse. Le Mardi soir, le grand bal du Théâtre réunira tous nos carnavaleux, car passer les "trois joyeuses" sans " faire " le bal du théâtre serait un carnaval incomplet pour tout vrai dunkerquois. Le sympathique directeur M.Sabin Biessy a eu l'heureuse idée de faire chanter vers 11 heures un morceau de " Rêve de valse', les "petites musiciennes" Nul doute que le fragment de cette opérette si en vogue actuellement qui sera chanté par les excellents artistes MM. Suire et Valette, ainsi que les dames des chœurs n'obtienne un vif succès.

Pour consoler les dunkerquois qui regretteront sûrement la brièveté des "trois joyeuses " ajoutons que le samedi suivant 8 février, le comité des fêtes de l'Abreuvoir donnera son grand bal au Café des Arcades. Ce bal qui a toujours été le rendez-vous du monde sélect de Dunkerque est un de ceux où la plus franche gaité et le plus endiablé entrain ne cessent de régner; chacun se connait et cela donne immédiatement à cette fête un caractère d'intimité, qui n'existe pas ailleurs. Nous rappelons que la souscription pour ce bal est de 5 fr., cette fête étant donnée au profit des pauvres, nous sommes certains que nos concitoyens seront heureux d'unir une fois de plus la charité au plaisir. Le même soir, le bal des Anciens Sous-Officiers à la salle sainte Cécile ne manquera pas d'obtenir le grand succès qu'il a chaque année. Le lendemain, dimanche 9 février, aura lieu le grand bal des Chasseurs Réunis qui est un des événements du Carnaval. Dans le cadre coquet de la salle Sainte-Cécile nos joyeux Chasseurs sont heureux d'accueillir notre exubérante jeunesse et il en résulte que la plus folle gaité que l'on puisse imaginer.

Ensuite il y aura encore le Sporting, au Kursaal, l'Abeille à Sainte Cécile, les Artistes-Musiciens chez Lechaine.

Vu de Paris voici une coutume locale assez curieuse et surtout très pittoresque. A Dunkerque, il est dans la tradition de fêter les trois Glorieuses en se trémoussant à qui mieux mieux dans un «fantastique cortège» que les Dunkerquois appellent la « Bande des Pêcheurs ». Ils sont vêtus de déguisements plus, que rudimentaires : Par exemple, un vieux corset comme en portaient nos arrière-grand-mères et un bonnet de linge blanc — souvent rempli de boue — aux plis fripés, au mieux, ce sont les plus corrects. Je vous laisse deviner ce qu'est le reste ! Puis, ils brandissent un vieux parapluie, tout décarcassé et ils sautent, en chantant l'air populaire de circonstance qu'accompagnent les fifres et tambours conduits pat un tambour-major subventionné par la Ville pour la circonstance. Et croyez que les gens les plus huppés, les notabilités ne sont pas les derniers, loin de là. Tout Dunkerquois de vieille souche, riche ou pauvre, ne peut entendre la cadence du fameux cortège sans se sentir des fourmis dans les jambes et ils n'ont pas fait « Carnaval » quand ils n'ont pas «sauté dans la bande» On la croyait morte avec la guerre ; niais, malgré les vides nombreux, hélas, faits par la « grande faucheuse », les jeunes ayant pris la place des disparus», la bande est ressuscitée cette année, plus « endiablée » que jamais. Voilà une coutume pas banale.

EN 1926

EN 1926

Comme chaque année c’est la fête des Parisiens de Dunkerque.

Cette fête somptueuse aura lieu le mercredi 10 mars prochain (veille de la Mi-Carême), à 21 heures, salle Poissonnière, 7, faubourg Poissonnière, sous le haut patronage de M. Daniel Vincent, ministre du Commerce et de l'Industrie, député du Nord.

Au cours de cette fête, dont le bénéfice ira au Bureau de bienfaisance de Dunkerque, sera élue et couronnée la Muse des Parisiens de Dunkerque.

Des attractions sensationnelles seront présentées au cours du bal : sketches et numéros de danses interprétés par des vedettes des grands music-halls de Paris.

On y dansera le fameux quadrille dunkerquois que connaissent tous les carnavaleux et la soirée se terminera par la célèbre «Bande des pêcheurs ».

Tous les Dunkerquois et leurs amis ainsi que les originaires du Nord sont conviés à cette fête qui promet d'être magnifique et gaie.

On souscrit par correspondance en accompagnant la demande d'un mandat ou chèque établi au nom de M. Amédée …

EN 1937

Comme chaque année, le tambour-major « Co-Pinard » a dirigé, à travers la ville, la «formidable bande des Pêcheurs »

De plus en plus, et pour des raisons multiples, c'est au Mardi-Gras qu'échoit le privilège de la traditionnelle « formidable bande des pêcheurs ».

Jadis, c'était le lundi que tous les carnavaleux se donnaient rendez-vous dans la Viesherbende.

Aujourd'hui. le Mardi-Gras est jour férié; employés et ouvriers font, entre le dimanche et ce jour, un pont de travail et c'est dès lors avec d'autant plus d'empressement que tous se lancent dans cette extraordinaire et turbulente cohue de la rue.

Co-Pinard, tambour-major prestigieux, coiffé du Colback à plumet, portant fièrement la tunique à brandebourgs, ornée de fausses décorations, conduisait la bande, ou plutôt la sarabande. Et de sa canne impérative il dirigeait la marche de la foule masquée, le rythme des tambours et des fifres et l'ordonnance fréquente des rigaudons devant les maisons des débitants qui avaient monnayé des arrêts de quelques secondes.

Le temps favorisait hier ces exubérantes démonstrations populaires. Le matin, le ciel était pur pour assister au lever du soleil. Phébus, à mesure qu'il montait dans l'azur, vit se dresser sur sa route des vagues de brume qu'il creva et anéantit en une courte averse de grêlons; et il apparut plus radieux pour encourager l'éphémère folie.

Lorsque la Viesherbende démarra, les masques étaient déjà nombreux. L'étrange cohorte, à mesure qu'elle se développait vers le centre de la ville, s'enfla de tous les groupes qui, suivant l'usage, «cherchaient la bande» et s'agglutinèrent au cortège. Si bien que vers 16h la colonne s'allongeait, immense, bruyante de tous ses cris, de tous ses chants de toute sa cacophonie agréablement, discordante.

Qu'on ne vienne pas nous dire que le Carnaval dunkerquois agonise, que la bande est morte. Il suffirait pour tout revigorer, pour rendre à ces réjouissances de vieille réputation, un mot d'ordre : « les enfants de Jean Bart » l'attendent, prêts à répondre à l'appel du vieux Reuze, cloîtré quelque part dans un hangar où il bout d'impatience et de désir de mener le grand chahut.

La soirée fut extrêmement animée, car les masques n'ont pas coutume de regagner paisiblement leur domicile lorsque Co-Pinard a déclaré quartier libre à sa troupe.

C'est ainsi que, dans la gaîté générale, se terminèrent les « Trois Joyeuses ».

1939

Après la mobilisation générale de 1938 le carnaval de Dunkerque retrouve en 1939 un vif regain d’intérêt. Emmenée par un nouveau tambour major Cô-Schnick. Nous sommes à la veille d’une année tristement célèbre pour la ville.

Le carnaval va s’endormir pendant 7 ans.

1946

En 1946 les dunkerquois improvisent un carnaval emmené par Cô-trois-Six dans une ville meurtrie. Le trajet est réduit avec un démarrage place du palais de justice. La bande est principalement composée de pêcheurs et de dockers.

Les années suivantes le carnaval renoue avec toutes ses traditions : Bals et Bande des pêcheurs. Et son succès ira grandissant.

Commentaires